22.10.2025

Wertschöpfungsdimensionen verstehen

In der klassischen Betrachtung industrieller Leistung steht oft das Produkt im Vordergrund: das, was am Ende „herauskommt“. In anderen Kontexten rückt der Prozess in den Fokus – etwa wenn es um Effizienz, Qualität oder Digitalisierung geht. Und spätestens im agilen Arbeiten oder bei Transformationsprojekten wird die Zusammenarbeit zur zentralen Bezugsgröße.

Doch in Wahrheit lassen sich diese drei Dimensionen nicht voneinander trennen. Sie sind unterschiedliche Perspektiven auf denselben Wertschöpfungsraum. Ein Produkt entsteht nicht ohne Prozess. Ein Prozess funktioniert nicht ohne Zusammenarbeit. Und Zusammenarbeit ist nur dann sinnvoll, wenn sie auf ein Produkt oder Ergebnis bezogen ist. Diese Dreiheit bildet die Grundlage jeder industriellen Wertschöpfung – ob in der Fertigung, in der Softwareentwicklung oder in der Forschung.

Drei Dimensionen – ein Wertschöpfungssystem

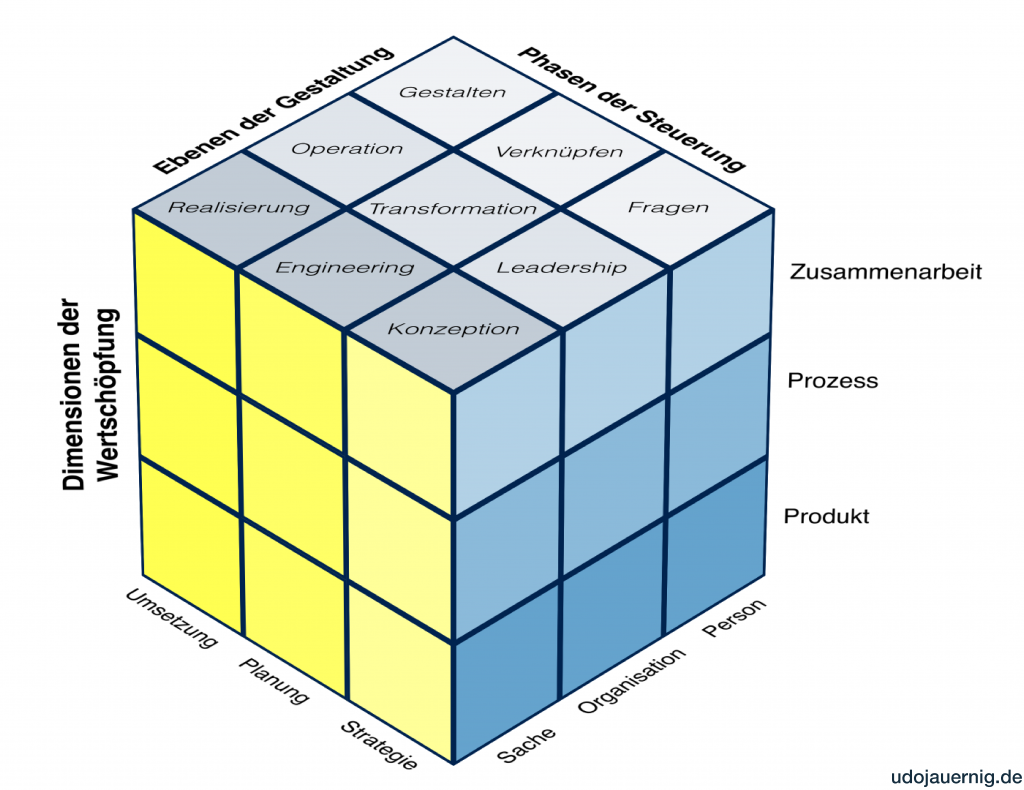

Im 3x3x3-System-Würfel stehen die drei Wertschöpfungsdimensionen Produkt, Prozess und Zusammenarbeit quer zu den Steuerungsphasen (Strategie – Planung – Umsetzung) und den Gestaltungsebenen (Sache – Organisation – Person). Sie beschreiben nicht wann oder wer etwas gestaltet – sondern was überhaupt gestaltet wird.

Sie sind die „objektseitige“ Dimension der Wertschöpfung – das, worauf sich Gestaltung bezieht. Sie lauten:

- Produkt: Was soll entstehen? Welchen Nutzen, welche Funktion, welchen Innovationsgrad trägt es?

- Prozess: Wie soll es entstehen? Welche Methoden, Technologien, Abläufe strukturieren den Weg?

- Zusammenarbeit: Wer bringt es hervor – und auf welche Weise? Welche Rollen, Kommunikationsmuster und Verantwortlichkeiten wirken mit?

Diese drei Dimensionen lassen sich nicht gegeneinander ausspielen. Wer nur am Produkt denkt, verliert Anschlussfähigkeit. Wer nur am Prozess optimiert, riskiert Stagnation. Wer nur auf Zusammenarbeit setzt, ohne Inhalte und Struktur, bleibt folgenlos. Systemische Wirkung entsteht im Zusammenspiel.

Produkt – Träger von Nutzen, Differenzierung und Identität

Das Produkt steht im Zentrum industrieller Leistung. Es ist das greifbare Resultat – und gleichzeitig viel mehr: Es trägt Kundennutzen, marktorientierte Differenzierung und nicht selten auch einen kulturellen oder symbolischen Wert. Produkte sind Träger von Identität – sowohl für den Markt als auch für die Organisation selbst.

Produktgestaltung ist nicht nur eine Frage von Technik, sondern auch von Positionierung, Modularität und Weiterentwicklungsfähigkeit. Sie beeinflusst die gesamte Organisation: vom Einkauf über die Produktion bis hin zum After Sales. Und sie bestimmt, welche Kompetenzen, Datenmodelle und Plattformlogiken erforderlich sind.

Systemisch gedacht lautet die Frage nicht nur: Was wollen wir anbieten?, sondern:

- Wie passt dieses Produkt in unser System?

- Wie wirkt es auf Prozesse, Rollen, Daten, Kundeninteraktion?

- Wie verändern sich Dynamiken, wenn sich das Produkt verändert?

Prozess – Träger von Struktur, Effizienz und Robustheit

Prozesse ermöglichen, dass aus Ideen Produkte werden – zuverlässig, effizient, skalierbar. Sie strukturieren Abläufe, definieren Schnittstellen und erzeugen Anschlussfähigkeit. Gleichzeitig prägen sie auch das tägliche Handeln: Wer mit wem worüber spricht, entscheidet, eskaliert oder sich abstimmt – all das wird durch Prozesse beeinflusst.

Prozessgestaltung ist deshalb nie nur ein Thema der „Operations“, sondern eine Führungsaufgabe. Sie schafft Transparenz, steuert Ressourceneinsatz und ermöglicht kontinuierliche Verbesserung.

Die zentrale Frage lautet:

- Wie entsteht unser Produkt – konkret, täglich, unter realen Bedingungen?

- Welche Abfolgen, Werkzeuge, Systeme und Regelungen strukturieren die Entstehung?

- Wie reagieren Prozesse auf Veränderung – sind sie starr oder lernfähig?

Zusammenarbeit – Träger von Verantwortung, Dialog und Dynamik

Ohne gelingende Zusammenarbeit bleibt jede Technik folgenlos und jeder Prozess leer. Zusammenarbeit ist die soziale Infrastruktur der Wertschöpfung. Sie entscheidet darüber, ob Dinge vorankommen, ob Entscheidungen tragfähig sind, ob Komplexität bewältigt oder nur verwaltet wird.

Gute Zusammenarbeit ist nicht Glückssache – sie ist gestaltbar. Sie braucht Rollen, Rituale, Regeln. Und sie braucht Räume für Austausch, Reflexion und Feedback.

Die systemischen Fragen auf dieser Dimension sind:

- Wer arbeitet mit wem – wann, wie, woran?

- Welche Verständigungsprozesse prägen die Zusammenarbeit?

- Wo entstehen Konflikte – und wie werden sie bearbeitet?

Wirkung entsteht im Zusammenspiel

Ein Unternehmen, das ein neues Produkt auf den Markt bringen will, kann dies nicht isoliert tun. Es braucht Prozesse, die Entwicklung, Validierung, Produktion und Vertrieb verbinden. Und es braucht Zusammenarbeit – über Funktionen hinweg, mit Lieferanten, mit Kunden, mit internen und externen Partnern.

Beispiel: Ein Maschinenbauer entwickelt eine neue Generation von modularen Anlagen.

- Auf der Produktebene wird eine Plattform mit standardisierten Schnittstellen konzipiert.

- Auf der Prozessebene werden agile Entwicklungsmethoden eingeführt, um kürzere Innovationszyklen zu ermöglichen.

- Auf der Zusammenarbeitsebene wird ein cross-funktionales Team aus Entwicklung, Produktion und Service etabliert, das regelmäßig im Review-Format reflektiert und nachjustiert.

Das Ergebnis: höhere Entwicklungsdynamik, bessere Integration von Kundenfeedback, klarere Verantwortung. Nicht durch Einzelmaßnahme – sondern durch integrierte Gestaltung.

Die drei Dimensionen sind keine Fachabteilungen

Oft werden Produkt, Prozess und Zusammenarbeit mit bestimmten Funktionen oder Disziplinen verknüpft: Entwicklung, Produktion, HR. Doch das greift zu kurz. Jede Dimension betrifft alle – je nach Kontext unterschiedlich stark, aber immer systemrelevant.

Beispiel: In einem IT-Projekt sind „Produkt“ und „Prozess“ stark verzahnt, weil Software selbst Prozesslogik abbildet. In der Logistik geht es oft um Prozessoptimierung, aber auch um das „Produkt Dienstleistung“. In der Forschung stehen Zusammenarbeit und Produktkonzepte gleichermaßen im Fokus.

Systemisch gesehen sind Produkt, Prozess und Zusammenarbeit nicht getrennte Themen – sondern sich überlagernde Perspektiven auf dieselbe Wirklichkeit.

Fazit: Wertschöpfung als Mehrdimensionalität denken

Wertschöpfung lässt sich nicht auf eine Disziplin, ein Ziel oder ein System reduzieren. Sie ist ein komplexes Zusammenspiel materieller, struktureller und sozialer Wirklichkeit. Die drei Dimensionen Produkt – Prozess – Zusammenarbeit bieten ein Orientierungsraster, das hilft, dieses Zusammenspiel sichtbar und gestaltbar zu machen.

Systemische Wirkung entsteht dann, wenn diese Dimensionen nicht isoliert optimiert, sondern miteinander verknüpft werden – strategisch, planerisch und operativ. In Technik, Organisation und Haltung.

Im nächsten Artikel geht es um Produkt mit Substanz – wie Produkte Nutzen stiften, technisch tragfähig sind und strategisch anschlussfähig bleiben.