13.08.2025

Wertschöpfung im Wandel

Lange Zeit war das industrielle Denken geprägt von einem klaren Ziel: Optimierung. Prozesse wurden verschlankt, Fehlerquoten minimiert, Durchlaufzeiten verkürzt. In dieser Logik ging es darum, Bestehendes effizienter zu machen. Die Erfolge dieser Herangehensweise sind unbestreitbar – sie haben über Jahrzehnte hinweg Qualität gesteigert, Kosten gesenkt und Wachstum ermöglicht. Doch die Spielregeln der Wertschöpfung verändern sich rasant. Technologische Sprünge, volatile Märkte, ökologische Anforderungen und eine neue Generation von Mitarbeitenden fordern ein radikales Umdenken. Heute geht es nicht mehr nur um das Bessermachen, sondern um das Andersmachen – und vor allem: ums Verknüpfen.

Wer die Zukunft industrieller Wertschöpfung gestalten will, muss die gewachsenen Logiken hinterfragen. Denn dort, wo früher lineare Optimierung ausreichte, braucht es heute systemische Integration. Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, Dynamik zu bewältigen, Technologie sinnvoll zu verknüpfen und Komplexität produktiv zu gestalten. In diesem Kontext wird Integration nicht zum Add-on, sondern zum Kernprinzip moderner Steuerung. Sie bedeutet: Zusammenhänge verstehen, Gestaltungsebenen verbinden, Wirkungslogiken durchdenken. Genau hier setzt der System-Würfel der Wertschöpfung an.

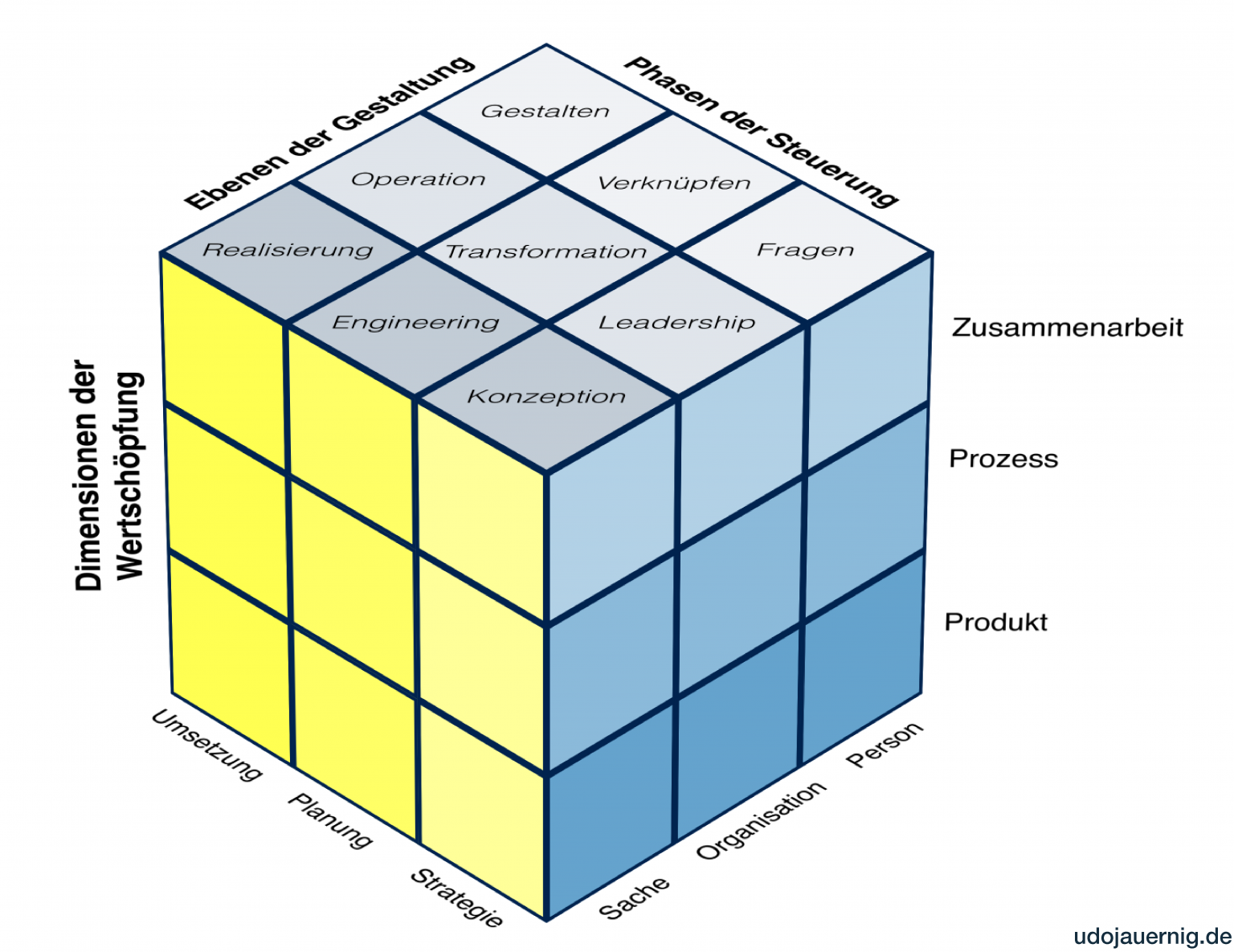

Im Zentrum des neuen Denkmodells steht ein dreidimensionaler Würfel. Er beschreibt Wertschöpfung als Zusammenspiel von drei Gestaltungsebenen, drei Steuerungsphasen und drei Dimensionen der Wertschöpfung. Dieses Modell hilft, Komplexität sichtbar zu machen und integrativ zu gestalten.

Die drei Gestaltungsebenen lauten:

- Sachebene: Was wird entwickelt, verändert, realisiert? Technik, Strukturen, Systeme – hier geht es um Inhalte, Funktionen, Substanz.

- Organisationsebene: Wie wird der Wandel organisiert? Welche Abläufe, Verantwortlichkeiten, Führungsprinzipien kommen zum Tragen?

- Personenebene: Wer gestaltet mit? Welche Haltungen, Kompetenzen und Beziehungen beeinflussen die Wertschöpfung?

Ihnen gegenüber stehen die drei Steuerungsphasen, die jede Veränderung durchläuft:

- Strategie: Wo wollen wir hin? Welche Zukunftsannahmen, Ambitionen und Zielbilder leiten uns?

- Planung: Was braucht es zur Vorbereitung? Wie werden Ressourcen strukturiert, Zeiträume definiert, Vorhaben konkretisiert?

- Umsetzung: Wie wird Absicht zu Handlung? Wo zeigt sich Wirkung – im Alltag, im Produkt, im Betrieb?

Schließlich beschreibt der Würfel die drei Wertschöpfungsdimensionen:

- Produkt: Was entsteht – mit welcher Funktion, Qualität, Innovationshöhe?

- Prozess: Wie entsteht es – mit welchen Methoden, Abläufen, Technologien?

- Zusammenarbeit: Wer bringt es hervor – und auf welche Weise? Wie wird Verantwortung geteilt, wie wird kommuniziert, wie gelernt?

Diese 3x3x3 Perspektiven sind keine separaten Elemente, sondern verschränkte Blickwinkel auf dieselbe Realität. Sie erlauben es, ein Vorhaben aus technischer, organisatorischer und menschlicher Sicht zu denken – entlang strategischer, planerischer und operativer Fragen – mit Fokus auf Produkt, Prozess und Zusammenarbeit. Damit wird sichtbar: Integration ist kein Zustand, sondern eine Denkhaltung.

Warum Integration entscheidend ist:

Viele Unternehmen scheitern nicht an fehlendem Know-how oder unklarer Strategie, sondern an fehlender Verknüpfung. Es entstehen Konzepte ohne Umsetzung, Transformationen ohne Verankerung, Innovationen ohne Anschlussfähigkeit. Oft wird etwa auf der Sachebene ein neues Produkt entworfen, ohne die organisatorischen oder personellen Auswirkungen zu berücksichtigen. Oder es wird ein Change-Programm aufgesetzt, ohne die technische Realität mit einzubeziehen. Die Folge: gute Absichten, wenig Wirkung.

Der System-Würfel verdeutlicht, dass nachhaltige Veränderung nur gelingt, wenn alle Ebenen und Dimensionen in Beziehung zueinander gedacht und gestaltet werden. Integration bedeutet:

- Technische Konzepte brauchen organisatorische Struktur und personale Resonanz.

- Engineering-Vorhaben müssen transformativ gerahmt und kooperativ verknüpft werden.

- Realisierung im Alltag braucht operative Sicherheit und individuelle Verantwortung.

Ein Beispiel: Die Einführung eines neuen Produkts

Ein mittelständisches Unternehmen plant, ein neues mechatronisches System auf den Markt zu bringen. Wie lässt sich dieses Vorhaben mit dem System-Würfel durchdenken?

Auf der Sachebene:

- Strategisch: Welcher Kundennutzen wird adressiert? Welcher technologische Differenzierungsfaktor steht im Fokus?

- Planerisch: Welche Systemarchitektur ist sinnvoll? Wie werden Schnittstellen definiert?

- Operativ: Wie gelingt der Prototypenbau, die Validierung, die Industrialisierung?

Auf der Organisationsebene:

- Strategisch: Wer übernimmt die Führung? Welche Governance-Struktur stützt das Projekt?

- Planerisch: Wie werden Funktionen, Ressourcen und Entscheidungen abgestimmt?

- Operativ: Wie läuft die bereichsübergreifende Zusammenarbeit im Alltag?

Auf der Personenebene:

- Strategisch: Wer versteht das Vorhaben? Wer kann mitdenken, neue Fragen stellen?

- Planerisch: Wer verbindet Expertise? Wer fördert Lernen, Dialog, Feedback?

- Operativ: Wer übernimmt Verantwortung? Wer gestaltet mit – im Team, in der Führung, im Betrieb?

Das Beispiel zeigt: Ohne Integration bleibt jedes Vorhaben fragmentiert. Erst das Zusammenspiel der Ebenen erzeugt Wirkung.

Integration ist keine Methode – sondern eine Grundhaltung

Im Kern geht es darum, die Trennung von Technik, Organisation und Mensch zu überwinden. Statt sequenziell zu denken – zuerst Produkt, dann Prozess, dann Zusammenarbeit – braucht es paralleles, vernetztes, systemisches Denken. Das verlangt eine neue Haltung:

- Verantwortung vernetzen: Nicht in Silos denken, sondern Schnittstellen aktiv gestalten.

- Führung neu verstehen: Nicht kontrollieren, sondern Ermöglichungsräume schaffen.

- Komplexität annehmen: Nicht vereinfachen, sondern systematisch strukturieren.

Integration ist kein Trend, sondern eine Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit. Sie verlangt Klarheit, Struktur, Methoden – aber vor allem: die Bereitschaft zur Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Ausblick auf die Staffel „Steuerungsphasen im Fokus“

In den kommenden vier Artikeln gehen wir vertieft auf die drei Steuerungsphasen ein.

Im zweiten Artikel geht es um Strategie als systemische Navigationslogik: Strategie beginnt im Denken – und entfaltet ihre Wirkung durch Klarheit, Führung und gute Fragen.

Der dritte Artikel widmet sich der Planung zwischen Dynamik und Struktur. Gute Planung verbindet Vision mit Realität – durch Technikverständnis, Organisationslogik und Zusammenarbeit.

Im vierten Artikel beleuchten wir die Umsetzung mit Substanz. Umsetzung wird wirksam, wenn Verantwortung getragen, Strukturen gelebt und Beteiligung ermöglicht wird.

Im fünften und letzten Teil dieser Staffel geht es zusammenfassend um Zukunft gestalten. Zukunft entsteht im Zusammenspiel: systemisch führen, verknüpfen und realisieren.

Denn nur wenn Denken, Struktur und Verhalten ineinandergreifen, entsteht, was heute gebraucht wird: Wertschöpfung mit Substanz, Orientierung – und Wirkung.