12.11.2025

Zusammenarbeit mit Wirkung

Produkte schaffen Nutzen. Prozesse strukturieren Abläufe. Doch erst die Zusammenarbeit bringt beides in Bewegung. Sie ist der Kitt, der Organisationen zusammenhält – oder ihre Achillesferse. Denn ganz gleich, wie gut das Produkt ist oder wie klar der Prozess: Wenn Menschen nicht zusammenwirken, entsteht keine Wirkung.

Zusammenarbeit ist mehr als Teamarbeit. Sie ist die soziale Infrastruktur der Wertschöpfung. Sie entscheidet darüber, ob Wissen geteilt, Verantwortung übernommen, Entscheidungen getroffen werden. In einer zunehmend komplexen Welt, in der interdisziplinäre Projekte, agile Methoden und vernetzte Organisationen zum Alltag gehören, wird Zusammenarbeit zur Schlüsselkompetenz – und zur Führungsaufgabe.

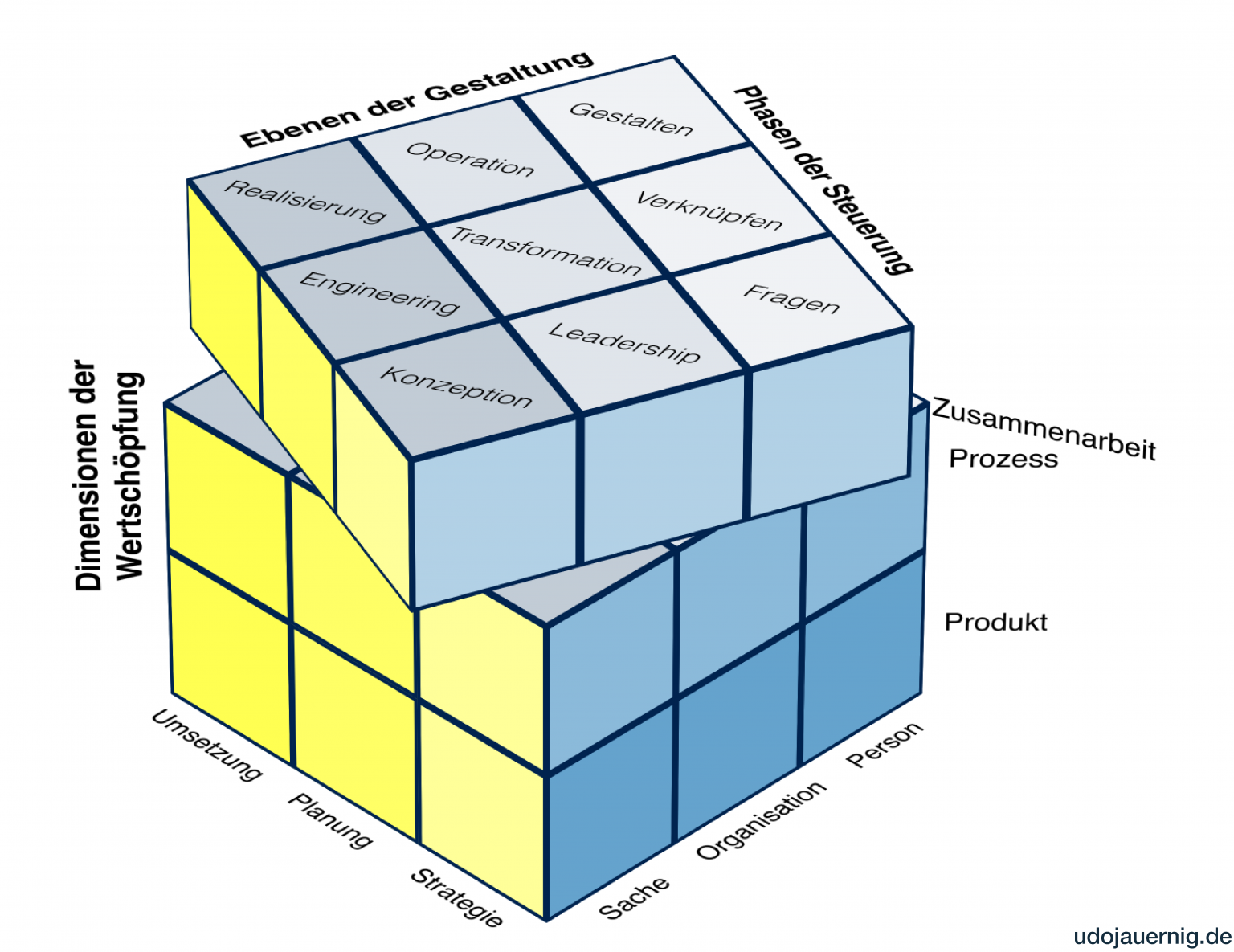

Zusammenarbeit im System-Würfel: Verbindung durch Beziehung

Im Wertschöpfungswürfel beschreibt die Dimension „Zusammenarbeit“ nicht nur das mit wem, sondern vor allem das wie. Sie zieht sich durch alle Phasen und Ebenen:

- Auf der Sachebene geht es um Schnittstellen, gemeinsame Ziele, technische Abstimmung.

- Auf der Organisationsebene um Rollenklärung, Entscheidungspfade, Kommunikationsstrukturen.

- Auf der Personenebene um Vertrauen, Haltung, Resonanz.

Zusammenarbeit ist nicht nur eine Begleiterscheinung – sie ist ein eigenständiges Gestaltungsfeld. Und sie ist komplex: Je mehr Menschen, Rollen, Kulturen und Interessen beteiligt sind, desto wichtiger wird es, Verständigung bewusst zu gestalten.

Gute Zusammenarbeit ist kein Zufall – sondern Ergebnis von Gestaltung

In vielen Organisationen wird Zusammenarbeit dem Zufall überlassen – nach dem Motto: „Das regeln die Teams schon untereinander.“ Die Folge: Missverständnisse, Frustration, Reibungsverluste. Dabei ist Zusammenarbeit sehr wohl strukturierbar – durch Klarheit, Rituale, Formate und gemeinsame Regeln.

Typische Fragen dabei sind:

- Wer entscheidet was – und mit wem?

- Welche Informationen müssen wann fließen?

- Wie wird mit Dissens, Unsicherheit oder Zielkonflikten umgegangen?

Gute Zusammenarbeit beginnt mit Klarheit. Und sie lebt von der Fähigkeit, Unterschiede produktiv zu machen – statt sie zu glätten.

Verantwortung teilen heißt: Verantwortung klären

Zusammenarbeit scheitert oft nicht an schlechter Absicht, sondern an unklarer Verantwortung. Wer sich zuständig fühlt, wer mitreden darf, wer das letzte Wort hat – das sind zentrale Fragen, die nicht immer formal geklärt, aber täglich verhandelt werden.

Systemische Zusammenarbeit bedeutet:

- Rollen transparent machen

- Entscheidungslogiken offenlegen

- Verbindlichkeit stärken – nicht durch Kontrolle, sondern durch Kommunikation

Das funktioniert besonders gut, wenn Rollen nicht nur beschrieben, sondern verstanden werden: als Beitrag zum Ganzen, nicht als Abgrenzung.

Kommunikation als strukturelle Ressource

Gute Zusammenarbeit braucht gute Kommunikation – aber nicht im Sinne von „mehr Reden“, sondern von gezielter Verständigung. Es geht um die Fähigkeit, relevante Informationen zur richtigen Zeit mit den richtigen Menschen zu teilen – und dabei unterschiedliche Sichtweisen als Ressource zu nutzen.

Das gelingt durch:

- klare Kommunikationskanäle

- abgestimmte Meetingstrukturen (nicht zu viele, nicht zu wenig)

- Feedbackformate, die regelmäßig und strukturiert stattfinden

- Moderation und Konfliktkompetenz in Teams

Gerade in hybriden Arbeitswelten, über Standorte und Zeitzonen hinweg, wird Kommunikation zur Systemfrage. Nicht als Selbstzweck, sondern als Voraussetzung für Orientierung und Verbindung.

Zusammenarbeit ist kulturell geprägt – und kulturell prägend

Wie zusammengearbeitet wird, sagt viel über eine Organisation aus. Wird eher diskutiert oder entschieden? Wird Verantwortung gerne übernommen – oder vermieden? Ist Widerspruch willkommen oder störend?

Diese kulturellen Muster sind nicht „gegeben“ – sie lassen sich hinterfragen, reflektieren, weiterentwickeln. Wer Zusammenarbeit gestalten will, muss Kulturarbeit leisten: durch Vorbilder, durch Räume für Dialog, durch Umgang mit Fehlern.

Beispiel: Aufbau eines cross-funktionalen Entwicklungsteams

Ein Unternehmen will die Zusammenarbeit zwischen Mechanik, Elektronik und Software in der Produktentwicklung verbessern. Dazu wird ein cross-funktionales Team etabliert.

- Auf der Sachebene werden technische Abhängigkeiten visualisiert, gemeinsame Zielsysteme entwickelt.

- Auf der Organisationsebene werden Entscheidungsrechte, Kommunikationsformate und Eskalationswege festgelegt.

- Auf der Personenebene wird ein Workshop-Format eingeführt, in dem regelmäßig Rollen, Reibungen und Lernerfahrungen reflektiert werden.

Das Ergebnis: bessere Abstimmung, mehr Initiative, höhere Geschwindigkeit – nicht durch ein neues Tool, sondern durch bewusst gestaltete Zusammenarbeit.

Zusammenarbeit in der Führung denken

Zusammenarbeit braucht Führung – aber anders: nicht durch Kontrolle, sondern durch Rahmung. Führung gestaltet:

- Raum für Dialog

- Klarheit über Spielregeln

- Aufmerksamkeit für Spannungen

- Balance zwischen Ergebnisorientierung und Beziehungspflege

Systemische Führung erkennt, dass Zusammenarbeit nicht entsteht, indem man sie „verordnet“. Sondern indem man sie ermöglicht, begleitet – und selbst lebt.

Fazit: Zusammenarbeit als strategische Ressource

Zusammenarbeit ist kein „Soft Skill“ – sie ist harte Voraussetzung für Wertschöpfung. Sie verbindet Produkte mit Prozessen, Struktur mit Haltung, Strategie mit Alltag. Und sie ist gestaltbar – wenn man sie als eigenständige Dimension begreift.

Wer Zusammenarbeit gezielt entwickelt, gewinnt nicht nur an Effizienz und Geschwindigkeit. Er gewinnt an Qualität, Verbindlichkeit und Innovationskraft. Denn dort, wo Menschen sich verbunden fühlen, entstehen Lösungen, die größer sind als die Summe ihrer Teile.

Ausblick auf den nächsten Artikel

Im letzten Artikel dieser Staffel geht es um Wertschöpfung systemisch verknüpfen – wie Produkt, Prozess und Zusammenarbeit das Rückgrat systemischer Wertschöpfung bilden.