10.09.2025

Zukunft gestalten

In Zeiten technologischer Umbrüche, geopolitischer Unsicherheiten und gesellschaftlicher Transformationen steht die Wirtschaft vor einer grundsätzlichen Herausforderung: Wie kann Führung unter Bedingungen wachsender Komplexität wirksam bleiben? Wie gelingt es, unternehmerisch zu handeln, ohne in Aktionismus zu verfallen? Und wie kann Wertschöpfung so gestaltet werden, dass sie nicht nur effizient, sondern auch resilient, lernfähig und zukunftsgerichtet ist?

Der Schlüssel liegt in einem systemischen Führungsverständnis – eines, das Komplexität nicht reduziert, sondern strukturiert. Das Silos überwindet, Verbindungen stärkt und Verantwortung verteilt. In den bisherigen Artikeln dieser Serie haben wir gesehen: Zukunft entsteht dort, wo Strategie, Planung und Umsetzung nicht isoliert betrachtet, sondern integrativ verknüpft werden. Wo Technik, Organisation und Mensch nicht nebeneinander existieren, sondern gemeinsam wirken. Wo Produkt, Prozess und Zusammenarbeit nicht nur gestaltet, sondern als zusammenhängendes System verstanden werden.

Der Wertschöpfungswürfel – 3x3x3 Perspektiven für integriertes Handeln

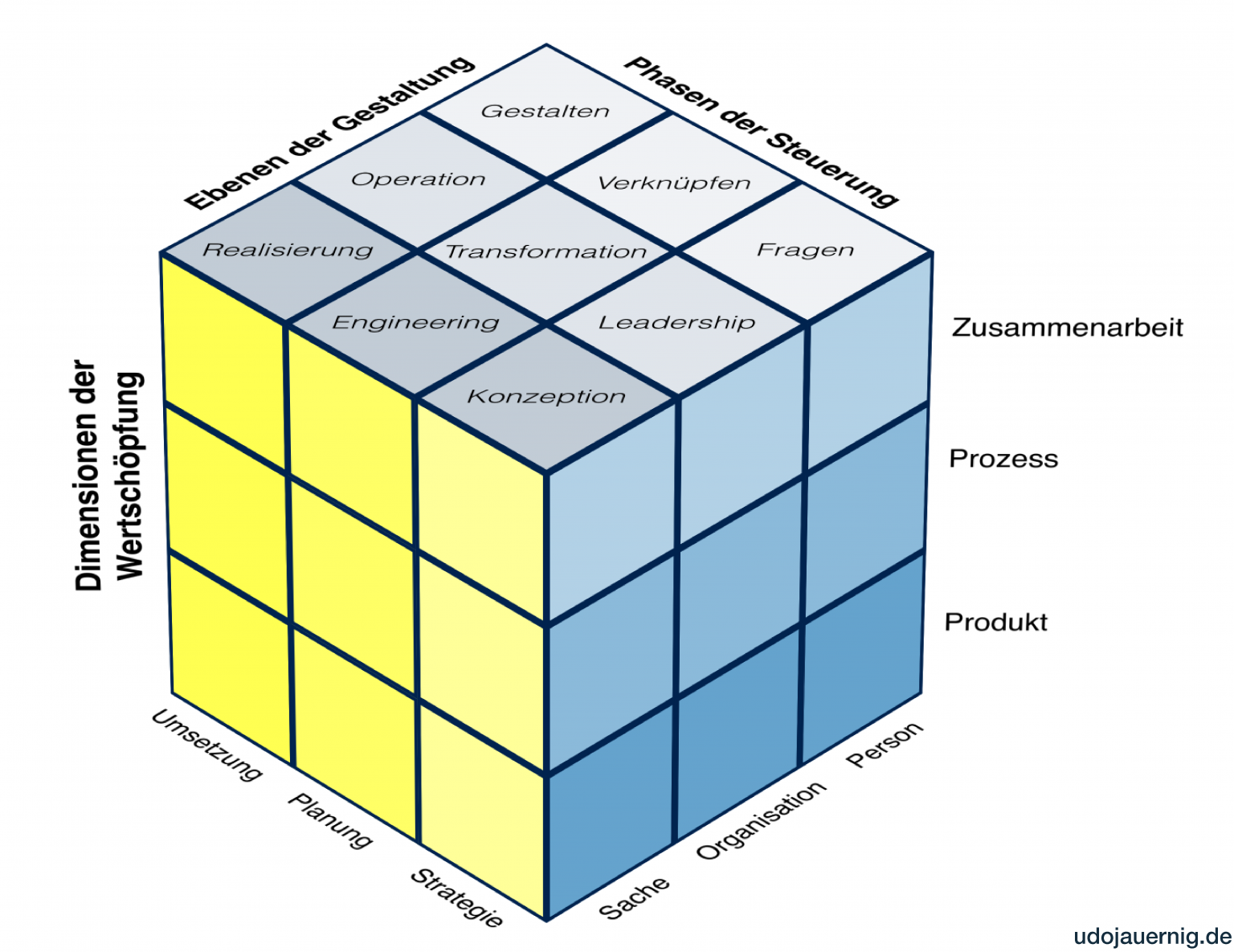

Der 3x3x3-System-Würfel der Wertschöpfung dient dabei als Denkmodell. Er verknüpft drei Steuerungsphasen (Strategie, Planung, Umsetzung) mit drei Gestaltungsebenen (Sache, Organisation, Person) und drei Wertschöpfungsdimensionen (Produkt, Prozess, Zusammenarbeit). Daraus ergeben sich neun systemisch aufeinander bezogene Perspektiven, die nicht getrennt behandelt, sondern miteinander verbunden gedacht werden müssen.

Diese Struktur erlaubt es, komplexe Vorhaben ganzheitlich zu analysieren, zielgerichtet zu steuern und wirkungsvoll umzusetzen. Sie schafft Ordnung, ohne zu simplifizieren. Sie erlaubt Differenzierung, ohne Verwirrung. Und sie zeigt: Die Qualität der Wertschöpfung bemisst sich nicht an der Perfektion einzelner Maßnahmen – sondern an der Qualität ihres Zusammenspiels.

Integration ist kein Zustand – sondern eine Führungsaufgabe

Zukunft lässt sich nicht durch Detailsteuerung oder isolierte Initiativen gestalten. Sie verlangt integrative Führung: die Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten, systemische Wechselwirkungen zu erkennen und Räume für ko-kreatives Handeln zu eröffnen.

Unternehmen, denen das gelingt, zeichnen sich durch drei Kompetenzen aus:

- Technische Tiefe: Sie verstehen ihre Produkte und Systeme – nicht nur funktional, sondern auch in ihrer Rolle als Träger von Nutzen, Differenzierung und Identität.

- Organisatorische Wandlungsfähigkeit: Sie verfügen über Strukturen, die Veränderung ermöglichen – nicht trotz, sondern wegen ihrer Klarheit.

- Personale Resonanzfähigkeit: Sie schaffen ein Umfeld, in dem Menschen Verantwortung übernehmen, Ideen teilen und sich mit der Aufgabe verbinden.

Diese Unternehmen führen nicht durch Kontrolle, sondern durch Sinn. Sie planen nicht für die Organisation, sondern mit ihr. Und sie setzen nicht auf Einzelwissen – sondern auf kollektive Intelligenz.

Systemische Führung heißt: Verknüpfen statt Verwalten

In einer komplexen Welt reicht es nicht aus, Spezialisten zu haben – sie müssen sich verstehen. Es genügt nicht, ein gutes Produkt zu entwickeln – es muss auch produziert, verkauft, gewartet, verbessert werden. Es reicht nicht, Mitarbeitende einzubinden – sie müssen wirksam eingebunden sein.

Verknüpfen wird damit zur zentralen Führungsaufgabe:

- Zwischen Technik und Business

- Zwischen Abteilungen, Projekten und Standorten

- Zwischen Strategie, Planung und Alltag

Die entscheidende Frage lautet nicht: „Wer ist zuständig?“ Sondern: „Wie greifen wir ineinander?“

Das bedeutet nicht, dass jeder alles können muss. Aber jeder muss wissen, wo seine Verantwortung in Beziehung zu anderen steht. Führung wird damit zur Kunst der systemischen Navigation: Spannungen erkennen, Beziehungen pflegen, Muster gestalten.

Umsetzung als Reifeprobe – Verantwortung wirksam machen

Realisierung ist der Moment der Bewährung. Hier zeigt sich, ob Strategie greift, ob Planung tragfähig war, ob Zusammenarbeit gelingt. Die Realität ist oft widersprüchlich: Kundenwünsche treffen auf technische Restriktionen, Zeitdruck auf Qualitätsansprüche, Ressourcenengpässe auf Innovationsdruck.

Ein systemisches Verständnis akzeptiert diese Widersprüche – nicht als Störung, sondern als Ausdruck realer Komplexität. Es fragt:

- Wie schaffen wir Fortschritt trotz Unsicherheit?

- Wie verbinden wir Qualität mit Geschwindigkeit?

- Wie sichern wir Verantwortung über Bereichsgrenzen hinweg?

Gute Führung in der Umsetzung heißt nicht: alles im Griff haben. Sondern: Räume schaffen, in denen Verantwortung getragen werden kann – klar, gemeinsam, wirksam.

Zukunft gestalten heißt: Orientierung geben, Räume öffnen

Der integrative Führungsansatz basiert auf drei Kernprinzipien:

- Klarheit in der Richtung: Strategische Zielbilder müssen verstanden, geteilt und regelmäßig reflektiert werden. Sie sind der Nordstern – nicht als starre Vorgabe, sondern als dynamischer Referenzpunkt.

- Struktur für gemeinsames Handeln: Planung ist nicht Excel, sondern Beziehungsgestaltung. Sie schafft Koordination, Priorisierung, Anschlussfähigkeit. Ohne Struktur bleibt alles beliebig.

- Raum für Mitgestaltung: Umsetzung lebt von Verantwortung. Nicht als delegierte Aufgabe, sondern als geteiltes Anliegen. Wer gestalten darf, gestaltet auch mit.

Systemische Führung denkt nicht nur in Maßnahmen – sondern in Wirkzusammenhängen. Sie fragt: Wie verändert sich das Ganze, wenn wir hier eingreifen? Welche Rückkopplungen entstehen? Wer ist betroffen, wer wird gebraucht?

Ein systemischer Blick auf Wertschöpfung

Systemische Wertschöpfung erkennt: Produkte sind mehr als Technik. Prozesse sind mehr als Abläufe. Zusammenarbeit ist mehr als Kommunikation. Alles hängt mit allem zusammen.

- Produkte tragen Sinn, Differenzierung, Identität.

- Prozesse ermöglichen Qualität, Effizienz, Skalierbarkeit.

- Zusammenarbeit schafft Vertrauen, Geschwindigkeit, Resilienz.

Zukunft entsteht dort, wo diese drei Dimensionen zusammenwachsen – eingebettet in ein gemeinsames Verständnis von Richtung, Struktur und Verantwortung.

Führungsfragen für die Praxis

Wer systemisch führen will, stellt sich und seinem Team regelmäßig folgende Fragen:

- Wie klar – und wie geteilt – ist unser strategisches Zukunftsbild?

- Welche technischen und organisatorischen Voraussetzungen brauchen wir wirklich?

- Welche Fragen stellen wir regelmäßig – und welche nie?

- Wo entstehen Reibungsverluste zwischen Bereichen, Schnittstellen und Ebenen?

- Wie messen wir Fortschritt – nicht nur in Zahlen, sondern auch in Reife, Zusammenarbeit und Wirkung?

Diese Fragen zwingen zum Innehalten – und ermöglichen gezieltes Weiterdenken. Sie sind der erste Schritt zu einem gemeinsamen Führungsverständnis, das Integration nicht nur fordert, sondern gestaltet.

Fazit: Die Zukunft gehört den Verknüpfern

Die Unternehmen der Zukunft sind nicht die, die am lautesten agieren – sondern die, die am besten verknüpfen. Die, die Technik und Organisation zusammendenken. Die, die Strategie, Planung und Umsetzung nicht linear, sondern zirkulär verstehen. Und die, die nicht nur managen – sondern gestalten.

Systemisches Führen heißt, Wertschöpfung in ihrer ganzen Tiefe zu begreifen – als sozio-technisches Zusammenspiel, das nicht standardisiert, sondern bewusst gestaltet werden muss. Wer sich dieser Aufgabe stellt, kann Zukunft nicht nur bewältigen, sondern mitgestalten.

Denn eines ist klar: Die Zukunft der Industrie ist nicht linear. Sie ist vernetzt, vielschichtig – und gestaltbar.

Damit ist jedoch erst eine Achse des 3x3x3-System-Würfels beleuchtet. In der nächsten Artikelstaffel wechseln wir die Perspektive: von den Steuerungsphasen hin zu den Gestaltungsebenen – Sache, Organisation und Person. Wir werden sehen, wie sich technische, organisatorische und menschliche Logiken wechselseitig formen und verstärken – und warum ihre bewusste Integration der entscheidende Hebel für nachhaltige Wertschöpfung ist.