05.11.2025

Prozess mit Dynamik

Produkte sind das, was sichtbar wird – Prozesse das, was sie möglich macht. In der industriellen Wertschöpfung bilden Prozesse das Rückgrat der Leistungserbringung: Sie strukturieren Abläufe, regeln Zuständigkeiten, sichern Qualität und Effizienz. Gleichzeitig prägen sie den Alltag der Mitarbeitenden – von der Entwicklung über die Produktion bis zum Kundenservice.

Doch Prozesse sind mehr als Ablaufpläne. Sie sind Ausdruck davon, wie eine Organisation denkt, wie sie reagiert, lernt und entscheidet. In dynamischen Umfeldern müssen Prozesse einer doppelten Herausforderung gerecht werden: verlässlich sein – und gleichzeitig veränderungsfähig. Sie dürfen nicht starr, aber auch nicht beliebig sein. Gute Prozesse schaffen Orientierung, ermöglichen Handlungsspielräume – und verbinden Strategie mit Realität.

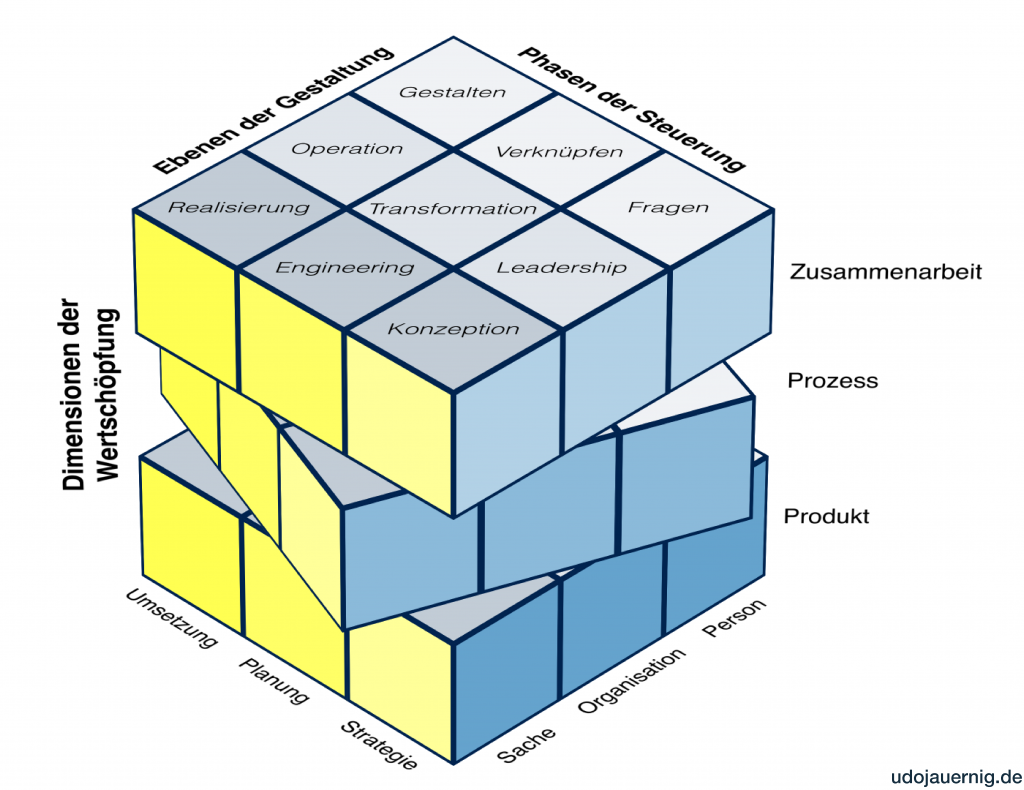

Prozessebene im 3x3x3-System-Würfel: Strukturierte Bewegung

Im 3x3x3-System-Würfel bildet die Prozessdimension den strukturellen Fluss der Wertschöpfung. Sie durchzieht alle Steuerungsphasen – von der Strategieentwicklung über die Planung bis zur Umsetzung – und betrifft alle Gestaltungsebenen:

- Auf der Sachebene geht es um die technische Prozessgestaltung: Systeme, Tools, Automatisierung, Schnittstellen.

- Auf der Organisationsebene um Rollen, Abläufe, Steuerungsmechanismen.

- Auf der Personenebene um Verständigung, Abstimmung und Verantwortung im täglichen Handeln.

Prozesse sind also keine technische Nebenfrage, sondern der Ort, an dem Denken und Handeln zusammenkommen – sichtbar, verhandelbar, gestaltbar.

Vom Ablauf zur Architektur – Prozesse bewusst gestalten

Viele Prozesse in Unternehmen sind historisch gewachsen. Sie wurden an konkreten Anforderungen angepasst, um neue Produkte oder organisatorische Veränderungen abzubilden. Doch mit der Zeit entsteht dabei oft eine fragmentierte Prozesslandschaft – unübersichtlich, inkonsistent, widersprüchlich.

Systemische Prozessgestaltung beginnt deshalb mit der Frage:

- Was ist der Zweck des Prozesses?

- Wie klar ist sein Beitrag zur Gesamtwertschöpfung?

- Wie anschlussfähig ist er an benachbarte Abläufe, Systeme, Rollen?

Gute Prozessarchitektur denkt in Wertströmen – nicht in Abteilungen. Sie orientiert sich an Ergebnissen, nicht nur an Tätigkeiten. Sie macht sichtbar, wo Verantwortung beginnt und wo sie übergeben wird. Und sie schafft Transparenz: über Abhängigkeiten, Risiken, Redundanzen.

Standardisierung vs. Flexibilität – ein lösbares Spannungsfeld

Prozessgestaltung bedeutet immer auch: Entscheidungen über Standards und Freiheitsgrade. Manche Abläufe müssen hochreguliert sein (z. B. in sicherheitskritischen Bereichen), andere brauchen Flexibilität (z. B. in Innovationsprojekten). Die Kunst liegt im gezielten Umgang mit dieser Differenz.

- Wo ist Standardisierung notwendig, um Qualität, Skalierbarkeit oder Compliance sicherzustellen?

- Wo ist Flexibilität sinnvoll, um Reaktionsfähigkeit, Kreativität oder Kundennähe zu ermöglichen?

Systemische Prozessführung erkennt: Es gibt keine „richtige“ Prozessstruktur – aber es gibt ein „passendes“ Verhältnis zwischen Vorgabe und Gestaltungsspielraum, das kontinuierlich überprüft werden muss.

Prozesse sind auch soziale Systeme

Ein Prozess wird nicht dadurch wirksam, dass er dokumentiert ist. Er lebt durch das Verhalten der Menschen, die ihn täglich praktizieren. Deshalb ist jeder Prozess auch ein Verständigungsprozess: darüber, was wichtig ist, was akzeptiert wird, wie Entscheidungen vorbereitet und getroffen werden.

- Werden Schnittstellen aktiv gemanagt – oder als Blackbox hingenommen?

- Gibt es Klarheit über Eskalationswege – oder werden Probleme „durchgewunken“?

- Wird Feedback strukturiert eingeholt – oder informell vermieden?

Prozessgestaltung muss deshalb auch Kommunikationsgestaltung sein. Sie braucht Rollenklärung, gemeinsame Rituale, Feedbackschleifen – und Raum für Reflexion.

Beispiel: Neugestaltung eines Produktentwicklungsprozesses

Ein Unternehmen will seine Entwicklungsprozesse beschleunigen, ohne Qualität oder Sicherheit zu gefährden. Im Zentrum steht ein neues Prozessmodell, das klassische Stage-Gate-Logik mit agilen Elementen verbindet.

- Auf der Sachebene wird ein digitales Tool eingeführt, das Aufgaben, Meilensteine und Abhängigkeiten transparent abbildet.

- Auf der Organisationsebene werden Rollen neu zugeschnitten (z. B. Plattformverantwortung, Systemarchitekten, Prozessmoderatoren).

- Auf der Personenebene wird ein begleitendes Coachingprogramm etabliert, das die Teams bei der Prozessübernahme unterstützt.

Das Ergebnis: höhere Geschwindigkeit, mehr Transparenz, bessere Zusammenarbeit – nicht durch „den besten Prozess“, sondern durch eine systemisch gedachte Prozesskultur.

Prozessverantwortung ist Führungsaufgabe

Prozesse steuern Unternehmen – aber sie brauchen selbst Steuerung. Viele Organisationen kennen Prozesse, aber keine Prozessverantwortlichen. Die Folge: Unklarheiten, Kompetenzgerangel, Abstimmungsverluste. Systemisch gestaltete Organisationen etablieren deshalb klare Rollen für:

- Prozessverantwortung (strategisch-operativ)

- Prozessberatung (methodisch-fachlich)

- Prozessunterstützung (systemisch, digital)

- Prozessentwicklung (lernend, iterativ)

Gute Prozessführung heißt nicht: alles regeln. Sondern: Raum für das Wesentliche schaffen, mit Augenmaß und Beteiligung.

Prozesse sind nie fertig – sondern lernende Systeme

Ein statischer Prozess ist ein toter Prozess. Gerade in dynamischen Umfeldern müssen Prozesse mitlernen. Das gelingt, wenn:

- regelmäßig reflektiert wird (z. B. Retrospektiven, Lessons Learned),

- Veränderungen iterativ getestet werden (z. B. durch Piloten),

- Prozesskennzahlen nicht zur Kontrolle, sondern zur Entwicklung genutzt werden.

So entsteht aus Prozessgestaltung ein Entwicklungsprozess – für das Unternehmen, für die Teams, für die Wertschöpfung.

Fazit: Prozesse als Ermöglichungsstrukturen begreifen

Gute Prozesse ermöglichen – statt zu blockieren. Sie strukturieren nicht nur Abläufe, sondern auch Verantwortung. Sie machen Zusammenarbeit sichtbar, Entscheidungswege nachvollziehbar und Fortschritt überprüfbar. Und sie verbinden technische Systeme mit menschlichem Handeln.

Wer Prozesse systemisch gestaltet, erkennt: Es geht nicht um „Effizienz“ oder „Transparenz“ allein – sondern um das Zusammenspiel von Struktur, Kultur und Dynamik. Dann werden Prozesse zu Trägern von Qualität, Innovation – und Resilienz.

Ausblick auf den nächsten Artikel

Im nächsten Artikel geht es um Zusammenarbeit mit Wirkung – wie Verantwortung geteilt, Kommunikation gestaltet und Kooperation ermöglicht wird.