29.10.2025

Produkt mit Substanz

Ein Produkt ist nie nur ein technisches Artefakt. Es ist Ausdruck von Kompetenz, Marktverständnis und Gestaltungskraft. Es trägt Funktionen – aber auch Nutzen, Botschaft, Differenzierung. Es macht sichtbar, was ein Unternehmen kann, wofür es steht und wie es Wert erzeugt. In industriellen Kontexten steht das Produkt oft im Zentrum der Wertschöpfung – und doch wird seine Gestaltung häufig funktional verkürzt: Anforderungen erfüllen, Varianten planen, Kosten senken.

Systemisch betrachtet ist Produktgestaltung mehr: Sie ist ein vielschichtiger Prozess zwischen Idee, Technik, Markt und Organisation. Und sie ist nicht nur eine Frage des Was, sondern auch des Wie und Warum. Dieser Artikel zeigt, wie Produkte entstehen, die nicht nur technisch funktionieren – sondern auch strategisch wirken, organisatorisch anschlussfähig sind und im Alltag überzeugen.

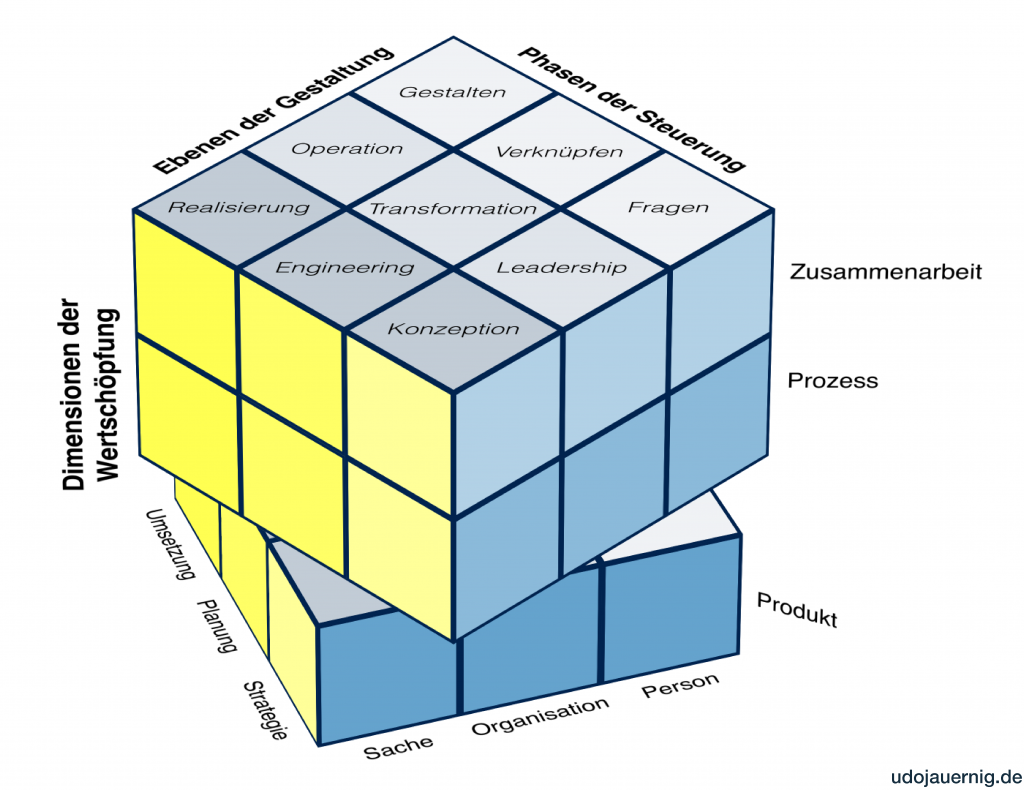

Produktebene im 3x3x3-System-Würfel der Wertschöpfung: Substanz und Differenzierung

Im Wertschöpfungswürfel beschreibt die Dimension „Produkt“ das Ziel jeder technischen und organisatorischen Anstrengung. Hier wird definiert, was ein Unternehmen eigentlich „liefert“ – an Kundennutzen, Systemleistung, Funktion, Qualität. Doch das Produkt ist mehr als das Endergebnis. Es ist ein Kristallisationspunkt: für Entscheidungen, Abwägungen, Übersetzungen zwischen Anforderungen, Möglichkeiten und Wirklichkeit.

Gute Produktgestaltung verknüpft:

- strategische Zielbilder (Welcher Markt? Welcher Anspruch?),

- technische Architektur (Was ist möglich? Was ist anschlussfähig?),

- organisatorische Umsetzung (Wie tragen Prozesse und Rollen die Produktlogik?),

- sowie kulturelle Aspekte (Welche Identität, welche Haltung steckt im Produkt?).

Produktentwicklung ist strategische Setzung

Produkte positionieren Unternehmen am Markt. Sie definieren nicht nur das, was verkauft wird, sondern auch, wie ein Unternehmen wahrgenommen wird. Ein langlebiges Industrieprodukt sendet andere Signale als eine schnelllebige Consumer-Lösung. Eine offene Plattform signalisiert Kooperation – ein geschlossenes System Kontrolle.

Produktgestaltung ist damit immer auch ein strategischer Akt:

- Welche Differenzierungsmerkmale wollen wir betonen?

- Welche Komplexität ist tragbar – technisch, organisatorisch, wirtschaftlich?

- Wie nachhaltig, skalierbar, anschlussfähig soll unser System sein?

Diese Fragen sind nicht rein technisch lösbar. Sie erfordern Abwägung, Systemdenken, langfristige Perspektive – und Dialog über Abteilungsgrenzen hinweg.

Modularität, Plattformen, Varianten: Technische Struktur als Erfolgsfaktor

Ein zentrales Thema der modernen Produktentwicklung ist die Balance zwischen Vielfalt und Standardisierung. Märkte fordern individuelle Lösungen – Unternehmen brauchen Effizienz. Hier setzt die Logik modularer Architekturen und Plattformstrategien an. Sie ermöglichen:

- die Wiederverwendung technischer Kernfunktionen,

- Variantenbildung entlang klar definierter Parameter,

- systematische Skalierung und Ableitung zukünftiger Produktgenerationen.

Diese technische Logik ist kein Selbstzweck – sie strukturiert Innovation. Sie schafft Freiräume in der Entwicklung, reduziert Time-to-Market und sorgt für Klarheit in der Organisation. Doch sie muss auch getragen werden – durch Rollen, Schnittstellen, Entscheidungen. Eine Plattformstruktur ohne Governance bleibt ein Papiertiger.

Produktgestaltung braucht Systemverständnis

Produkte entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie sind eingebettet in ein System – aus Prozessen, Datenflüssen, Lieferketten, Services. Wer Produkte gestaltet, muss deren Lebenszyklus mitdenken: von der Entwicklung über die Nutzung bis zum Rückbau. Dazu gehören Fragen wie:

- Welche Anforderungen ergeben sich aus Montage, Wartung, Ersatzteilversorgung?

- Welche Daten erzeugt das Produkt – und wie werden sie genutzt?

- Welche Schnittstellen sind langfristig tragfähig?

- Wie kann das Produkt zu Lernprozessen im Unternehmen beitragen?

Gute Produkte denken mit – technisch, organisatorisch, digital. Sie sind nicht nur Ergebnis, sondern Impulsgeber.

Beispiel: Entwicklung eines modularen Sensorsystems

Ein mittelständisches Unternehmen entwickelt ein neues Sensorsystem zur Zustandsüberwachung von Produktionsanlagen. Ziel: breiter Einsatz, schnelle Skalierung, einfache Integration.

Die Produktstrategie lautet:

- Entwicklung eines Plattformkerns mit standardisiertem Kommunikationsprotokoll

- definierte Varianten durch unterschiedliche Sensorik und Gehäuseoptionen

- Nutzung der gleichen Auswertesoftware für alle Varianten

Parallel dazu wird:

- die Entwicklung organisatorisch neu aufgestellt (Plattformverantwortliche + Modulverantwortliche),

- die Montage auf standardisierte Grundmodule ausgerichtet,

- ein Pilotkunde früh eingebunden, um Feedback zum Anwendungskontext zu erhalten.

Das Ergebnis: kürzere Entwicklungszeit, bessere Wartbarkeit, schnellere Integration – und ein Produkt, das technische Exzellenz mit organisatorischer Tragfähigkeit verbindet.

Produkte entstehen im Zusammenspiel der Ebenen

Der Blick auf die Gestaltungsebenen verdeutlicht: Produktentwicklung braucht mehr als Technik.

- Auf der Sachebene geht es um Architektur, Funktionen, Schnittstellen.

- Auf der Organisationsebene um Projektstrukturen, Priorisierungslogiken, Entscheidungswege.

- Auf der Personenebene um Fragen, Perspektiven, Erfahrungen.

Erst wenn diese Ebenen zusammenwirken, entstehen Produkte mit Substanz – und Systemwirkung.

Produkt als Träger von Identität

Nicht zuletzt transportieren Produkte auch Haltung. Die Art, wie sie gestaltet sind – funktional, intuitiv, robust, offen, innovativ – prägt die Wahrnehmung des Unternehmens. Sie sagen etwas darüber aus, wie eine Organisation denkt: analytisch oder pragmatisch, technologisch getrieben oder kundenfokussiert, systemisch oder isoliert.

Produktgestaltung ist damit auch Teil der Selbstverständigung: Wer sind wir als Unternehmen – und was wollen wir mit unseren Produkten in der Welt bewirken.

Fazit: Produkte systemisch denken – und gestalten

Gute Produkte entstehen nicht zufällig. Sie sind das Ergebnis bewusster Entscheidungen, durchdachter Architektur, strategischer Klarheit und gemeinsamer Verantwortung. Wer sie gestalten will, braucht mehr als Technik – er braucht ein Systemverständnis: für Prozesse, Zusammenarbeit und Wirkungszusammenhänge.

Denn nur wenn Produkte technisch exzellent, organisatorisch tragfähig und kulturell anschlussfähig sind, entfalten sie ihre volle Wirkung. Dann werden sie zu Trägern von Innovation – und zu Impulsen für das Unternehmen selbst.

Ausblick auf den nächsten Artikel

Im nächsten Artikel geht es um Prozess mit Dynamik – wie Abläufe Struktur geben, Anpassung ermöglichen und Innovation fördern.